2022.7.4 【ウェルビーイングワークショップ】青山学院大学でWSを行いました

青山学院大学の少林寺拳法部で「ウェルビーイングワークショップ」」を行いました。

慶應大学大学院システムマネジメント研究科の研究員として、前野マドカさんと一緒に講師を務めました。

部のOB会とともに開催されたWSの目的は、チームビルディング。

同期、先輩と後輩、学生と指導陣、学生とOBとの「縦横の絆」を深め、強い組織作りを目指します。

今回は寸劇などを織り交ぜながら、相手をよく知る内容にしました。

少林寺拳法部のWSは今年が5回目ですが、ウエルビーイングが社会・企業に浸透しつつあることからテーマに挙げてくれたようです。

OBと学生の皆さんが、互いに人としての成長を目指して集うというのは素敵ですね!

リアルで開催されるWSが少ないなか、私にとっても良い時間になりました。

2022.6.2 【温かく強いつながりをつくる】立川市で研修を行いました

組織開発やチーム作りの様々な場面に、関わらせていただいています😊

今年で7期めとなる立川市役所様。

前職ジェイフィール(組織開発コンサルティング)のパートナーコンサルタントとして、前職時代から今にいたるまでご一緒させていただいています。

立川市役所様でのプログラムの様子は書籍にも紹介されています。

(「週イチ・30分の習慣でよみがえる職場」)

ミドルマネジャーを中心とした、リフレクションラウンドテーブル。

私がマネジャーだった時代に参加したかったなあと思うほど、

大好きなプログラムです😊

「心理的安全性」という言葉があちらこちらで聞かれるようになりましたが、まさにその「心理的安全性」を参加者どうしで創り上げていく場。

そして、ミドルマネジャーが起点となって、ウエルビーイングな組織へと変革を推進していきます。

そのプロセスには山あり谷ありですが、それもまたマネジャーとして、マネジメントとしてならではの醍醐味なのではと💚

参加者の開始前の第一声は

「正直、憂鬱です」

「緊張しています。自分のことを話すのは苦手なのでうまく話せるかどうか・・・」

「研修は久しぶり、めんどくさいなあ」

などなど😅心の本音の声がたくさん出てまいります。

が、初回終了後は…

「あっという間でした」

「楽しかった!みんなで一緒にやっていきたい」

「自分とは違う見方からたくさんの気づきがありました」

「対話、職場でもやってみたい」

などなど😊うれしい感想が。

何よりもみなさんの表情が違うのですよね、始まったときとは。

ガチガチから晴れ晴れへ😊

こういう瞬間に立ち会えることが何よりもしあわせです💚🍀

次に私がみなさんにお会いするのは秋になりますが(自走式プログラム)その日が今から楽しみです♪

2022.2.13 【ウエルビーイング女子大 レポート】特別講座:スポーツを通じて考えるウェルビーイングな社会

2月13日、ウエルビーイング女子大では、日本車いすバスケットボール連盟副会長の竹内美奈子さんをゲスト講師にお招きして、特別講座を開催しました。

竹内さんのお話の内容を報告します。

■マイノリティとしてスポーツ界の改革に乗り込む

竹内さんはもともと会社員。現在は組織開発や人材育成を自社のビジネスとして取り組まれています。Bリーグ創設時から数少ない女性理事として、スポーツ界の改革に着手されました。

当時の日本のバスケットボール界は、内紛で混乱しており、国際試合には出場停止を受けるような状況でした。

入って驚いたのは、会議のような公の場で「ハラスメントではないか?」と感じるような行為が公然と行われている状況でした。

その後、所属団体を移ってからも同様のことを見聞きし、スポーツ界でコンプライアンス意識がない、ガバナンスが効いていないことに問題意識を強く持たれるようになります。

そこで「組織改革」の専門家として見過ごせないと、率先して改革に着手しました。

■なぜ困難な道をあえて選んだのか?

スポーツ界の当時の状況に驚き、改革に取り組まれ始めた竹内さん。

しかし予想はしていたものの、改革の壁は高かったそうです。

いろいろ提案してもスルーされる、上層部にも理解されない…

そうした状況でも改革に取り組まれ続けたのは、自分自身のパーパスが、「よりよい組織を作る」ことにあると感じていたからだそうです。

「信じていた」といっても良いかもしれません。

特に車いすバスケットボールに関しては、お母様が点訳者のボランティアをされていたため、

幼いころから視覚障害の方が身近にいたことも影響が大きかったとのこと。

点訳者の仕事はかなり肩が凝る大変な作業です。それを引き継ぐことは難しいけれども、

自分なりの形で障害者のために何かをしたい…そこで車いすバスケットボールのボランティアを始められました。

印象的だったのは、車いすバスケットボール界を良くするという思いにとどまらず、

「車いすバスケットボールというスポーツを通じて、社会全体をよくしたい」という強い思いをお持ちだったことです。

竹内さん自身が車いすバスケにボランティアとして長年かかわってこられた経験から、車いすバスケには、健常者/障害者の枠を取り払う可能性を感じたそうです。普及を通じて社会を分断している壁を取り除くことができ、多様な人がつながる社会を作りたい…そう語られていました。

■「改革」を行う上で大事にしていること

改革には抵抗はつきものです。そんななか、竹内さんは具体的にどんなことに取り組まれたのでしょうか。

まず、「外圧」を利用。ガバナンスに通じていて、思いを共にしてくれる人にめどをつけて、その人の協力を得たそうです。

また、改革の必要性について理論武装もしたとのこと。ただ、ここで印象的だったのは、「理論」が相手(この場合、スポーツ団体)にとってもメリットがあるというスタンスで理論を作られていたことでした。

その姿勢は、竹内さんがおっしゃったポリシー、「自分の正義を押し付けない」ということにも通ずると思います。

抵抗する側にも「正義」がある。それを尊重する。だからこそ、相手もこちらの意見に耳を傾けてくれるとおっしゃっていました。

そのうえで、必要な組織を作っていかれたのだそうです。

■ウェルビーイングの体現

ゲストスピーカーの竹内美奈子さんが目指しているのは「より良い組織づくり」です。

それは、組織の中のメンバーがハラスメントを受けたり、自分らしさをゆがめられることのないものです。

そして自分の可能性に挑むことのできる環境があるということだと思いました。

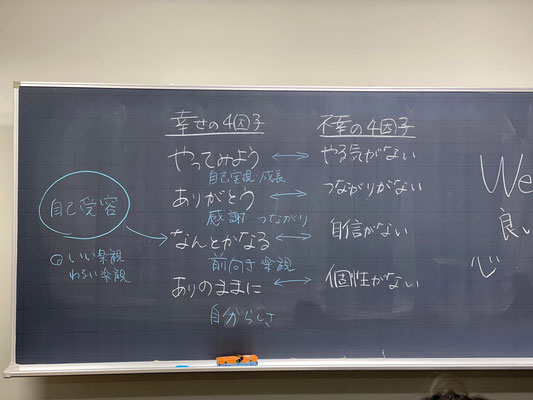

これは、しあわせの4因子である「自分らしく」「やってみよう」「なんとなかる」に通ずるものです。

また、竹内さんは何度も「パーパス」という言葉を口にされていました。ご自身のパーパスは、よりよい組織を作ることです。

そして竹内さんの口ぶりから、大きな困難があっても、そのパーパスに取り組める機会があることに感謝していらっしゃると感じたのは私だけでしょうか。

4因子の四つ目「ありがとう」を体現されているように感じました。

竹内さんがパラリンピックについて書かれたコラムを紹介して、このレポートを閉めたいと思います。

2021.11.1 ジョブカフェいわて でオンラインワークショップを開催しました

10月26日に「ジョブカフェいわて」さんで「働きがいのある職場づくり〜WellBeingnな働き方・組織の作り方」のワークショップで登壇しました。

「ジョブカフェいわて」さんは45歳までの方を対象に、お仕事の紹介や面接練習など、就職に関するさまざまなサポートを行っている施設です。

ご縁があって、6年前から登壇させていただいています。

実は、父の仕事の関係で、小学校2年生から高校卒業まで、盛岡で育ちました。

一昨年に発覚❢したのが、ジョブカフェいわての所長さんが、なんと当時、父の部下だった、ということ。

昨年・今年は残念ながらリモートでの実施ですが、一昨年は盛岡に訪問し、当時の父の写真を見せてもらいました。

つながっている不思議なご縁に感謝しています😊

さて、ワークショップは今年からはテーマが変わって

「働きがいのある職場づくり〜WellBeingnな働き方・組織の作り方」です。

講座は、これまた温かいかつ強力な事務局サポートを「ジョブカフェいわて」さんからいただいて、参加者のみなさんと対話を交えながら進めることができました。もうほんとにいつも大感謝です🍀

参加者は岩手県内の企業経営者や管理職者、育成担当者といった方々。

職場でwell-beingを実践するための具体策についてお話させていただきました。

みなさんからは次のような感想をいただいております。

●前向きにポジティブな気持ちになった 。

● 寄り添ってくれているようで嬉しかった。

● 周りの見方が変わり、今後違う世界が見られそうに感じた。

● 実践的なコミュニケーションの取り方が学べて勉強になりました。

● 自分が今まさに携わっており、自社でやっている事を承認された気がした。

●自己犠牲の上に成り立つ職場から良好な状態を創る事で、生産性・創造性が高くなるという事が理解できた。

研修によって、従業員全てに伝えるための手法や、考え方がまとめられた。職場でいろいろなことが起きているなかで、まずはリーダー、マネジャーの心身が良い状態であること、しあわせに働けていること、その上でどのようにコミュニケーションを育てていくか、その大切さと実践をこれからも続けていきます。

背中を押していただきました。ありがとうございます😊

来年はぜひ盛岡で対面ワークショップを♪

2021.10.15 ウェビナー「デジタル時代のウェルネスマネジメントとは?~豊かに働き、しあわせな組織・チームをつくる実践方法~」でモデレーターを務めました!

「健康経営」への関心が高まりつつあるものの、どのように実践したら良いのか分からず、本当の意味での健康経営に至っていない組織も多いのではないでしょうか。

組織開発コンサルティング会社のジェイフィール社と、医師の佐野正行さんが「デジタル時代のウェルネスマネジメント」をテーマにウェビナーで登壇し、私はモデレーターとして参加させていただきました。

リモートワークが増えたなかで、雑談が減ってしまったり、画面越しでは思いや雰囲気が伝わらなかったりして、「つながり」が減ってしまったという人も多いでしょう。

人とのつながりは健康に影響します。

「真の健康経営とは、しあわせで、健康で、豊かに働いているということです。これはみんながちゃんと働いているということですね。

健康に働くためにはどうすればいいか、どう過ごしたらいいかということを知る。

それを知って、自分自身に活かしてそれを改善してくってことですね。

知識も改善してください。自分自身を整える。こころと体が心地よい状態にする。こういう状態にして、コミュニケーションをしっかりとっていくことによって、真の健康経営をつくっていくことができます。」(佐野先生談)

そのほか、1on1のポイントや生活にメリハリをつける方法などをご紹介しています。

当日のお話がレポートにまとまっていますので、ぜひご覧ください。

2021.10.11 ウェルビーイングカードを使ったワークショップを行いました!

【しあわせに働く、しあわせな組織づくり🍀】

ご縁があって、名古屋の株式会社グランドールインターナショナルさん(子育てを応援するベビー用品の開発販売などされています。ミッフィーちゃんのライセンシーも🐰)で、ウェルビーイングダイアログカードのワークショップを行いました。

社員のみなさんに、ウェルビーイングダイアログカードを使って対話をしていただいたところ、

わいわいと楽しんでいただけました😊

一枚一枚の「問い」をじっくり吟味して、自分との対話、仲間との対話で過ごす時間。

進んでいくうちに、発見や気づきがうまれていく様子、一緒に味あわせてもらえて、しあわせでした🍀

ちなみに、ウェルビーイングダイアログカードとは、

ウェルビーイングの心的条件である幸せの4つの因子(やってみよう因子、ありがとう因子、なんとかなる因子、ありのままに因子)を高めるためのカードです。

カードをひいて、そこに書いてある問いについて考えてみます。

対話だけでなく、1人で使ってもOKです!

カードについて知りたい方はこちらをご覧ください。

お声がけいただいた今枝社長、ありがとうございました😊

今枝社長は月に1回、社員のみなさんとの勉強会「寺子屋」をされています。

学びへの意欲、吸収力、感じたことを言葉にする力、すごい!

みんなのさらなる活躍、応援しています♪

リアルのワークショップは…1年以上ぶり❢❢

リアルの良さは五感がフルにつかえるし、なんといってもその場の空気を感じられること🍀

もちろんオンラインの良さもあるので、それぞれの良さを活かしていこう!と思いました。

ウェルビーイングダイアログカードを使った研修やワークショップなど興味がある方は、気軽にお知らせくださいね。

お問い合わせはFBからリクエスト、

または当HPの「お問い合わせ」からご連絡ください。

2019.2.13 愛知東邦大学 地域創造研究所のシンポジウム

「健康経営」の意味とその現実を考える~「健康に生きる」「しあわせに生きる」ために~ 講演しました

「地域とともに生きる」という特徴を持つ愛知東邦大学が設置している地域創造研究所は、主に東海3県の経済発展やくらしの豊かさを追求しています。

その地域創造研究所が「健康経営」や「しあわせ」をテーマにしたシンポジウムを開催しました。

新型コロナウイルス感染症をきっかけに、私たちの働き方、企業のあり方について考える機会が増えたと思います。

「健康に生きる」「しあわせに生きると」は何かを考えるため、私はウェルビーイングの研究者・実践者としてお話をいたしました。

逆境に強い組織になるためには土台としての「つながり」が大切です。

「つながり」とは、思いやりや感謝のこと。

しあわせの4つの因子の一つである「ありがとう因子」は、自分が大切にしている価値観を周りの人と分かち合うことです。

リアルで会えなくても、1on1ミーティングで感謝を伝え合うことは、健康に、しあわせに働くことにつながります。

シンポジウムには、「カラダこころ整うラボ」などでご一緒している医師の佐野正行さんも登壇しました。

ご興味のある方は、ぜひこちらの講演レポートをご覧ください。

2019.9.10 「意志共鳴型社会」の実現には「幸せ(Well-being ウェルビーイング)」が重要

~ NEC 未来創造会議・分科会レポート~

NEC未来創造会議のプロジェクトメンバーが集うワークショップに、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所の前野 マドカさんと一緒に参加してきました。

*「NEC未来創造会議」は、"2050年"を見据えて「叶えたい未来を考える場」2017年に活動を開始。

国内外の有識者が集い、今後の技術の発展を踏まえながら「実現すべき未来像」と「解決すべき課題」そして「その解決方法」を構想します。

技術の進化をけん引してきたNECが「人が生きる、豊かに生きる」を2050年に実現することを目指し、掲げたのが「意志共鳴型社会」というコンセプト。テクノロジーと人の意識の両面から未来を構想しようという試みです。(NEC Webサイトより)

ワークショップでは、幸福のメカニズムである4つの因子「やってみよう(自己実現と成長)」「ありがとう(つながりと感謝)」「なんとかなる(前向きと楽観)」「あなたらしく(独立とマイペース)」を紹介し、ワークショップを通して体感してもらいました。

また、「幸せであるためには、まず自分を知ること。自分を整えなければ、世界や社会を変えられない」というお話もさせていただきました。

参加した方々からは、NECが目指す社会を実現するためには、4つの因子がとても重要であると共感の声があがりました。

NECのWebサイトでレポートを紹介していますので、ぜひご覧ください。

ワークショップのレポートはこちら